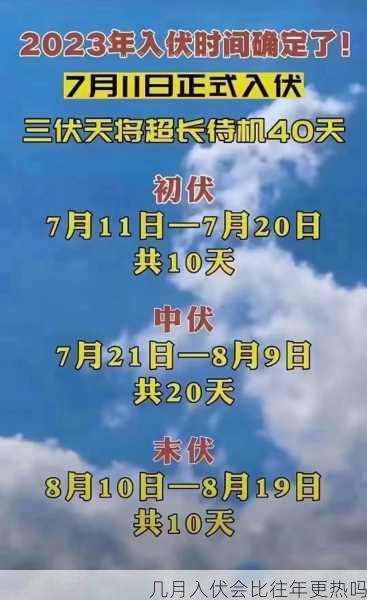

每年的盛夏,我们都会迎来令人又爱又恨的三伏天。而“入伏”的日期,也成为了人们关注的焦点。今年,7月15日正式入伏,标志着为期40天的高温酷暑正式开启。不少人开始担忧:今年的伏天会比往年更热吗?

作为一名关注气象变化的专业小编,我需要向大家说明的是,入伏时间与气温高低并没有直接的必然联系。

入伏时间与“三伏天”的推算方式密切相关。 “三伏天”的确定是根据干支纪日法,从夏至开始往后数,数到第三个庚日开始入伏,以此类推。由于“庚日”的日期在公历中并非固定,所以每年入伏的日期都会有所不同,但一般都在7月11日至7月20日之间。

而气温的高低,主要受多种因素影响,包括:

太阳辐射强度:夏季太阳直射北半球,太阳辐射强度高,是高温天气形成的主要原因。

大气环流:副热带高压控制我国大部分地区,导致空气下沉,抑制了降水,形成晴朗高温天气。

城市热岛效应:城市建筑物和道路对太阳辐射的吸收和储存,导致城市气温明显高于郊区,形成了城市热岛效应。

气候变化:全球气候变暖导致气温上升,也加剧了高温天气的出现频率和强度。

入伏日期早晚,并不能直接决定今年的伏天是否会比往年更热。

那么,该如何判断今年的伏天是否会比往年更热呢?

我们需要关注一些气象预报信息,例如:

气温趋势预测:关注气象部门对未来一段时间的气温变化趋势预测,例如,未来一周的平均气温是否高于往年同期。

极端高温预警:关注气象部门发布的极端高温预警信息,例如,高温红色预警等,及时采取防暑降温措施。

降水量预测:关注气象部门对未来一段时间降水量的预测,降水量较少,更容易导致气温偏高。

还要注意以下几点:

提前做好防暑降温准备: 提前准备清凉的衣物、防晒霜、遮阳帽等,做好防暑降温准备。

注意饮食和作息: 多吃清淡的食物,补充水分,避免剧烈运动,保证充足的睡眠。

关注自身健康状况: 关注自身身体变化,如有不适,及时就医。

入伏日期只是标志着三伏天的开始,并非决定气温高低的直接因素。 关注气象预报,做好防暑降温准备,才是应对高温的关键。

以下是历年入伏日期与中伏天数的

| 年份 | 夏至 | 初伏 | 中伏 | 立秋 | 末伏 | 中伏天数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2009年 | 6月21日 | 7月14日 | 20天 | 8月7日 | 8月13日 | 20天 |

| 2010年 | 6月21日 | 7月19日 | 10天 | 8月8日 | 8月8日 | 10天 |

| 2011年 | 6月22日 | 7月14日 | 20天 | 8月8日 | 8月13日 | 20天 |

今年入伏是7月15日,三伏天将持续40天。 虽然入伏时间与气温高低没有直接关系,但仍然需要关注气象信息,做好防暑降温准备。

您认为今年的伏天会比往年更热吗?您对如何应对高温天气有什么建议?欢迎在评论区分享您的观点。